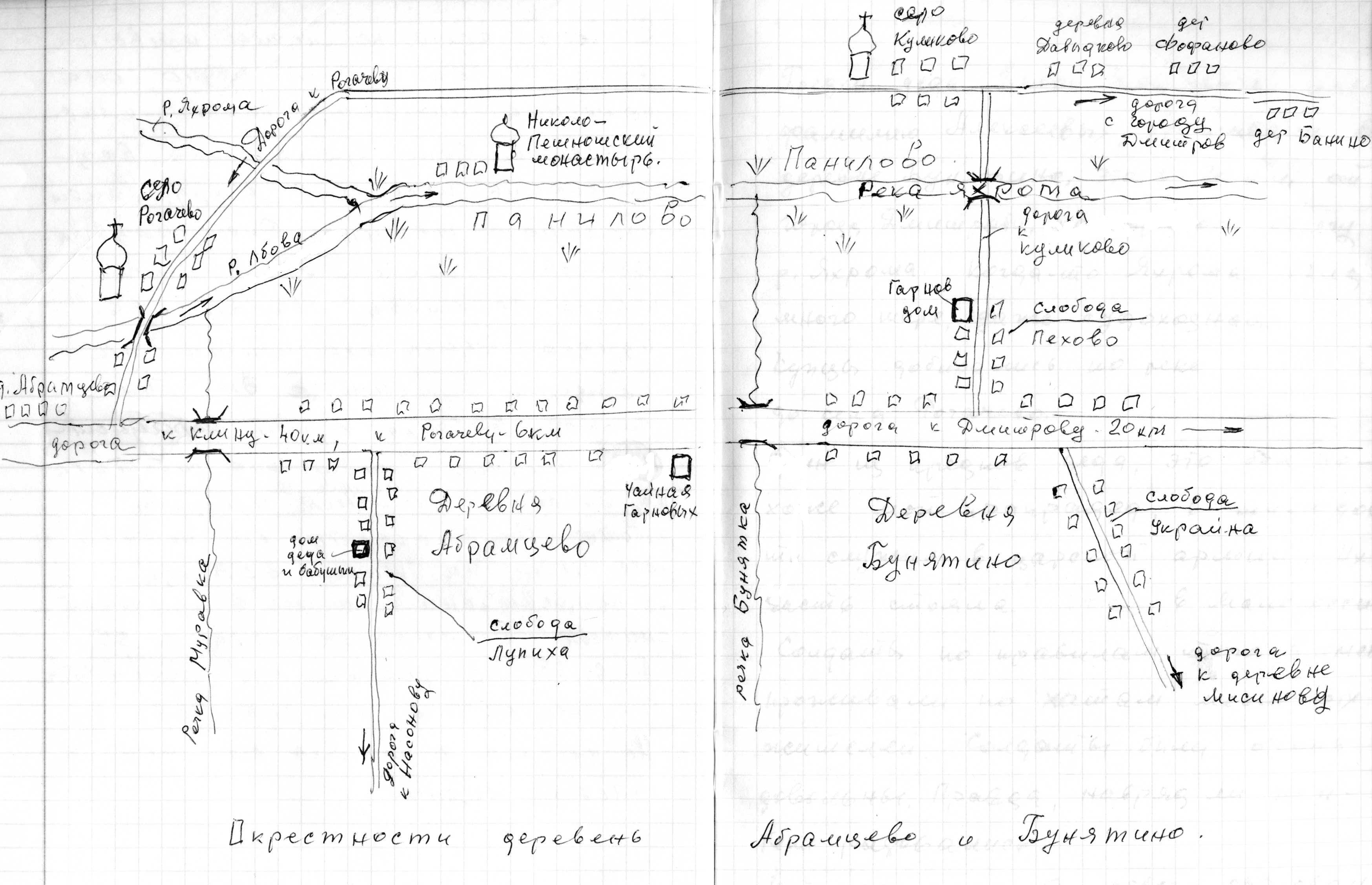

Местность

наша – между

Дмитровым и

Рогачевым –

слегка

всхолмленная;

неглубокие

пологие

овраги, холмы

и поля, леса и

рощи, реки,

ручейки – это

отроги

древнего

ледника,

принесшего

песок и

камни-валуны

с севера. Два

таких

красавца

лежат у

калитки

нашего дома в

деревне

Абрамцево;

они добыты на

глубине

около

метра.

Плодородная

почва давала

жизнь

многочисленному

населению. Народ

смирный,

богобоязненный,

трудолюбивый

и

предприимчивый.

Много было церквей,

примерно

через каждые

6 км церковь, а уж

часовен не счесть.

В последние

годы на месте

разрушенной

часовни в

нашем

Абрамцеве

начали

строительство

церкви по

образцу в

знаменитом

Абрамцеве

под

Сергиевым

Посадом.

Духовно-нравственное

и

идеологическое

воспитание

народа,

основой

которого

являлось

православие,

осуществляли

монастыри.

Окрестные

деревни были

под

покровительством

мужского Николо-Пешношского

монастыря, у

которого

своя славная

история. Основан

во второй

половине XIV

века монахом

Троице-Сергиевой

лавры с благословения

Сергия

Радонежского.

Он пришел на

пустынную

тогда

окраину

Московского

княжества.

Построил

келейку,

церковку.

Приносил бревна

из леса на

себе, пешем,

отсюда

название

монастыря – Николо-Пешношский.

Со временем

монастырь стал

известным в

стране

нравственным

и

культурным

центром.

Кто-то из русских

цариц

совершал

паломничество

по подмосковным

монастырям, и

в Николо-Пешношский

в том числе. В

память этого

события монахи

организовали

местных

крестьян и по

пути

следования

царицы из

Дмитрова до

монастыря по

обеим

сторонам дороги

высадили

березки. Это 25

км, через

каждые 10-15

метров. Я

помню – в детстве

по пути в

Абрамцево

росли старые

березы,

некоторые

погибшие,

много

обгоревших от

ударов

молний, но

большинство

все же было во

всей красе.

Сейчас

остались

единицы – огромные

березы (за Абрамцевым,

в сторону

Рогачева, где

был т.н. Горицкий прогон).

Монастырь

имел

подземный

ход к Яхроме.

Сейчас там дурдом и

снимался

фильм

«Палата № 6».

Помню рассказ

или то была

байка: река

Яхрома названа

по словам

царицы «я

хрома».

Некоторое

время в

монастыре

проживала

монашка, с

рождения

совсем без

рук. Пальцы ног

были так

развиты, что

делали

работу рук.

Она сидела на

виду

паломников и

вышивала тонкие

узоры

пальцами ног.

Какое было

удивление и

пример! Ну и

пожертвования

монастырю.

Монастыри

жили своими

трудами.

Зависимость

окрестных

крестьян

самая

минимальная,

каких-то

поборов,

налогов, как

долбили в наши

головы при

советской власти,

совсем не

было.

В

начале века

еще

сохранялось

огромное пространство

вдоль реки

Яхромы,

называлась эта

местность Панилово.

Там водилось зверье

и крупные

лоси, а

волков было

так много,

что в

одиночку по

дороге не

ходили, не ездили.

Моя бабушка,

тогда совсем

молодая, ехала

с таким

обозом что-то

продать-купить

в Дмитров. С

ней

увязалась

собачонка.

Посреди пути

на обочину

выскочила

голодная волчья

стая, волки

приближались

все ближе. Собачка,

чуя

неминуемую

гибель,

забилась в сани.

Положение

людей стало

критическим.

Кто-то из

задних саней

крикнул:

«Надя, кинь

им собаку!»

Бабушка

размахнулась

собачкой и бросила

в

стаю. Волки

отстали.

На

реке Яхроме,

дальше за

Рогачевым,

работали две

водяные

мельницы.

Ближняя

молола хуже

и обычно

ехали на

дальнюю. Там

народу было много и

ездили с

ночевкой. В

ближней

деревне жила Дунюшка-дурочка,

пророчица.

Ухаживала за

ней сестра.

Бабушка

старалась

зайти к ней и послушать,

что скажет.

Например, о

замужестве

дочери

Клавдии Дунюшка

все твердила:

«Клава

красивая и

счастливая».

И это стало

правдой.

Однажды в

подарок Дунюшке

бабушка

купила

платок, но

передумала и

дала яичек да

пирожков. Но Дунюшка

ничего не

говорила, только

твердила:

«Какой

красивый

платок, как я

хочу платок!»

Конец ее

очень

печальный. Забрали

ее

красноармейцы,

вроде бы для

лечения и

чтобы не

мутила людей.

Ее провожала

сестра.

Отъехали

далеко, когда

Дунюшка

стала

беспокоиться

и кричать,

чтобы ехали обратно

– деревня

горит. Но

ничего не

было видно –

что взять с

дурочки? А

деревня действительно

сгорела

дотла. Дунюшка

исчезла

бесследно.

Огромный

храм в

Рогачеве,

построенный

на месте

старинной

церкви, виден

со всех

сторон,

удивляет

своими

размерами –

там могли бы

находиться

тысячи и

сотни молящихся.

Удивительно,

но факт –

такой

большой храм

построил на

свои

средства

один местный купец.

Видимо был

умный,

успешный

человек – и

бездетный. Его с

женой могилы

находятся в

церкви, почти

под ногами молящихся.

Достраивал

его брат.

Учащиеся

Рогачевского

училища по

пути обязаны

были принести

с завода хоть

один кирпич.

Храм недолго

был

действующим

– деревни

обезлюдели,

обнищали

вконец.

Сейчас

передняя часть

церкви

приведена в

божеский вид,

идут службы.

Народное

училище в

Рогачеве

было вполне

современным, одно

время там

преподавал

сам

Менделеев. Его

имени

находилось

недалеко, так

же, как имение

Блока.

Трудно

представить, но мы

ходили в лес

за грибами

недалеко за Мисиновым,

это

один-полтора

километра.

Маслят было столько,

что брали

только

шляпки, а корзину

я еле

тащила.

Самые

маленькие

речки были

полны рыбой.

Я ходила по

берегу с

ведром, а

Петя-младший

дядя

в речушке

Муравке под

корнями «щупал»

налимов.

Попадалась

рыба такая

большая, что

ее хвост

свешивался

из ведра.

Яхрома, тогда

широкая и

многоводная

с быстрым

течением,

изобиловала

омутами, где

даже гибли

люди. Река

была

кормилицей, а Петя

был заядлый

рыбак.

***

Предки

моего деда,

Петра

Яковлевича

ГАРНОВА,

имели

фамилию

Алексеевых,

проживали в деревне

Бунятино –

это в 20 км от

города

Дмитрова, на

правом

берегу реки

Яхрома.

Когда-то

Яхрома была много

шире, даже

судоходная.

Купцы

добирались

по реке до

села

Рогачево.

Один

из предков

деда – это

был, похоже,

прапрадед – в

молодости

служил в

царской

армии. Их часть

стояла в

Малороссии.

Солдаты, по

правилам

того времени,

проживали по

хатам местных

жителей и

были очень

довольны.

Правда, вряд

ли жители

радовались.

Мой

прапрадед

был совсем

очарован

Малороссией, даже

имел

намерение

жениться и

остаться

там.

Но этого не случилось

и он вернулся

в Бунятино.

Воспоминания

его были

очень сильны,

он часто

употреблял

украинские

слова и

любимое его

слово

(по любому

поводу) было

«гарно»

– хорошо! В

это время

случилась

перепись населения.

Алексеевых

было много и

моему предку предложили

новую

фамилию – Гарнов.

(В Бунятине

есть и теперь

дом

Алексеевых, но

это уже и не

родня.)

Вторая

половина XIX века

была

временем

мощного

промышленного

подъема в

России.

Характер

этого

подъема во

многом

определялся

железнодорожным

строительством.

От Дмитрова к

городу Клин

предполагалось

провести

железную

дорогу. За Бунятиным,

в сторону р.

Яхрома, уже

работали специалисты,

проживали

они в доме

Алексеевых.

От них

узнали, что

остановка поездов

будет возле

Бунятино,

за слободой,

называемой

тогда Пехово;

кстати

сказать,

слобода к Мисинову

называлась

Украина, а

слобода в

Абрамцеве, в

сторону

деревни Насоново,

называлась Лупихой.

Эти названия

забыты

теперь.

Прапрадед

в конце

слободы Пехово

начал

строить

большой

бревенчатый

двухэтажный

дом,

предназначенный для

своего жилья,

а второй этаж

для

гостиницы. В доме

на втором

этаже был

коридор и в

стороны –

комнатушки,

будущие

номера.

Достраивал

его прадед

Яков. Он был

женат на

Пелагее;

хорошее

приданое

помогло ему

достроить

дом. Прабабку

Пелагею помню

очень смутно

– вот она

сидит, чистит

сырую

картошку и

почему-то

дует на нее,

как будто

только из

печки. Было

смешно. У

прабабки

была красивая

толстая коса.

Я

помню этот

дом, он

казался мне

огромным. Обитый

тесом и

крашеный

розовой

краской он имел

железную

крышу – для

деревни

невиданную.

Передним

крыльцом не

пользовались.

Оно заросло

крапивой и лопухами.

Широкие

деревянные

ступени, деревянные

столбики – я

любила там

играть.

Прапрадед

Яков имел и

чайную. Это

была

деревенская

бревенчатая

изба около

реки Бунятки

– теперь

почему-то

называемой Бунятинка.

Рядом было

огороженное

место для лошадей.

Кроме чая

предлагали

также покушать,

например, суп

с сомовиной.

Суп варили в

котле в

большом доме,

потом на

палке этот

котел двое

несли в

чайную.

Выпивки

никакой не было.

Прадед

Яков имел

много детей.

Старшим был

мой дед Петр.

Он женился на

бабушке,

Надежде, когда

ей было 17 лет, а

жениху – 23. Оба

удивительно

красивые.

Долго

хранились их

портреты. Дед

носил

длинные

узкие усы шире

щек, была

небольшая

бородка.

Жилет украшали

часы под

золото на

цепочке из

серебряных монет,

несколько их

сохранились.

***

Бабушка

Надежда

Андреевна

родилась в 1886

году, а

умерла 5

марта

1959-го. Моральная

опора,

пример для

детей и

внуков.

Удивительная

женщина – я поняла

это, лишь

когда потеряла

ее, а тогда

принимала,

как данность.

Врожденная

интеллигентность,

тактичность,

а уж

трудолюбие –

как у

крестьян в

стихах Некрасова.

Она

была из семьи

Кореневых,

проживавших

в деревне

Абрамцево,

что в 10-15 км от

Рогачева в

сторону

Клина.

Папенька и

маменька ее,

как называли

их дети, были

крестьянской

семьей, т.е.

имели и

обрабатывали

землю, имели

скотину. Но

не были

типичной

крестьянской

семьей –

папенька

проживал в

Москве,

приезжал

домой на

большие

церковные

праздники, на

посевную и на

уборочную. Он работал

в Москве на

скотобойне,

возможно, был

ее

совладельцем.

Бабушка

окончила два

класса

приходской школы.

Ходила в

корсете, даже

в старости

была

худощавая,

сидела прямо

и кушала

очень красиво,

что было

примером для

всех нас.

Бабушка

любила

получать и часто

писала

письма. Был у

нее

небольшой вроде

бы дневник

(«приезжала

Маруся,

солила угурцы»

и т. п.). Такие

милые

и понятные

каракули.

Когда в

деревню

провели

электричество,

бабушка, уже

старенькая,

увлеклась

чтением.

Героев

романов «В

лесах», «На

горах»

Мельникова-Печерского

воспринимала,

как свою

родню.

Рассказывала

содержание:

«А Фленушка-то,

вот озорница,

что

придумала!» и

т.д.

Бабушка.

Замуж

ее отдали в

богатый дом Гарновых;

принесла

приданое

всем на

зависть. Были

и деньги, и

скотина, а

мне запомнились

ее наряды. Их

донашивали дочери и

даже я носила

юбку,

перешитую из

ее одежды.

Была накидка

– ей место

было бы в музее

– из

английского

сукна цвета

бордо, вся

расшитая

вышивкой

ришелье

руками монастырских

мастериц.

Вторая

дочь

Кореневых,

много младше

первой, росла

по-другому.

Она окончила

гимназию и

всю жизнь

работала

сельской учительницей.

Замуж вышла

позже и по

любви, детей

было один или

два.

А

у бабушки

сразу пошли

дети, так что

у моих деда и

прадеда

двое-трое

детей были

одного возраста.

В восемнадцать,

в 1904 г., родился

первенец

Алексей. Второй

сын умер

около 6

месяцев от

скарлатины. "Баб,

– спрашивала

я, –

жалко было?" –

"А как же, уже

большенький

был."

В

связи с

первой

мировой

войной и

последующими

событиями о

железной

дороге

забыли. Но

большой дом

пригодился.

Бабушка

рассказывала,

что были

годы, когда

за стол

садились 23

человека –

такая семья.

После

смерти

прадеда

Якова – в 30-х

годах – семья

распалась.

Стали делить

добро, скот.

Бабушка с

дедом

остались в

большом доме

с 8-ю детьми. В

доме из

мебели

остались

только

настенные

часы. Еще

осталась

собственность

деда Петра Яковлевича

– корова и

лошадь с

жеребенком,

звали его

Мальчик.

Из

Бунятина Гарновы

разъехались

в Москву, в

Дмитров, в

Подмосковье.

Сельским

хозяйством

не

занимались

никто, только

дед и

бабушка. Один

племянник

деда жил в Дмитрове,

всю жизнь

работал

хоровым

дирижером.

***

«Год

великого

перелома» – 1929, насильное

образование

колхозов.

Ликвидация

«кулаков»,

высылка их с

семьями

прямо могли

коснуться

семьи деда –

они

использовали

даже наемный

труд!

Правда к

тому времени

прадед Яков

умер – а

чайная была

его собственностью,

и наш дед был

вроде бы ни

при чем.

Дед

Петр

Яковлевич с

бабушкой –

не перестаю

восхищаться

их уму,

прозорливости,

интуиции –одними

из первых

вступили в

колхоз. Потребовали

в колхоз

скотину –

отдали все. Но

«колхозная»

скотина

стояла по-прежнему

на дворах

своих хозяев.

Председатель

колхоза –

бедняк,

последний лентяй и

пьяница, не

имевший

ничего, кроме

кучи детей и

не знавший, с

какой

стороны

подойти к лошади.

Так вот он

велел деду

запрячь

Мальчика, к

тому времени

ставшему

отличной

лошадкой.

Поехал в

Дмитров, 20 км. Дед

его

предупреждал,

что лошадь

молодая и

резвая, нужно

в езде

придерживать.

Председатель

обругал деда

и

гнал

лошадку туда

и обратно.

Приехал к

дому деда – и

Мальчик умер.

Председатель

с угрозами к

деду: «Не

говори

никому, иначе

запеку тебя,

знаешь куда».

Бабушка

плакала о

любимой

лошадке, как

о родном

человеке.

Вскоре

дело дошло и

дома. В селе

Рогачеве был

лихой

руководитель,

мечтавший

село превратить

в город –

застроить

его,

заселить. Для

этого в

соседних

деревнях

приглядели

лучшие дома,

решив

перевезти их

в

Рогачево. «Гарнов

дом» был в их

числе. Дом не

отобрали, но

купили за

символическую

цену.

Перевезли

дом, половину

растеряв по

пути, собрали

в Рогачеве.

Сейчас дом не

узнают – там

поликлиника

или школа.

На

полученные

деньги, много

добавив,

купили избу в

Абрамцеве, в

слободе, что

называлась Лупиха. На

новом месте

из детей

никто не

остался, разъехались;

в новом доме

с родителями

недолго жил

лишь младший

сын Петр.

Двое старших

детей уже проживали

в Москве –

Алексей

женился на

Антонине Сердотецкой,

а Раиса Гарнова

вышла замуж

за Ивана Сердотецкого,

т.е. братья и

сестры

переженились

между собой. (Сердотецкие

– Сердотецковы

родом из

деревни Давыдково,

что недалеко

от Бунятина.)

В Москву же

перебрались

два сына. Три

дочери

закончили

техникумы в

Подмосковье

–

бухгалтер, экономист,

библиотекарь.

Все

восемь детей Гарновых

– Петра

Яковлевича и

Надежды

Андреевны – выросли

достойными,

порядочными

людьми. Здоровые,

красивые,

хорошего

роста и

сложения.

Никакого

пьянства,

серьезных

выпивок не было.

Даже курили

мало. Все

были

музыкальные,

хорошо пели,

а ребята

играли на

балалайке, на

гармошке. Мы

все

радовались,

когда на гармошке

играл

дедушка. Его

девятнадцать

внуков и

внучек

выросли

хорошими,

благополучными

людьми.

Специальности

самые различные

– штатские и

военные, люди

технических

специальностей

и

гуманитарии.

Многие с высшим

образованием,

а среднее

было у всех. Один

доктор

экономических

наук, один

полковник.

В

семье деда и

бабушки

громких

выражений, шума,

выяснения

отношений не

было никогда.

Если кто-то

из детей

громко шалил,

порицанием

было тихое

увещевание,

уговоры.

Взгляда было

достаточно.

Нужно

сказать, что

внешних проявлений

чувств,

поцелуев,

никакого сюсюканья

не было. Даже

самых

маленьких

детей

называли

своим именем:

Коля – Николай,

Клава –

Клавдия. И

никогда

Колька или Клавка.

Взрослых у

нас смолоду

называли по имени-отчеству.

После я всю

жизнь

удивлялась,

как старших,

какого бы

возраста они

не были, называют

Катька или

Петька. Это

вызывает у меня

полное

неприятие и

кажется

оскорбительным.

Дома

всегда

помнили

большие

религиозные праздники,

ходили в

церковь.

Бабушка

была

религиозным

человеком,

знала много

молитв,

каждое

действие сопровождала

крестом. Особенно

в войну – я

вспоминаю ее

коленопреклоненной,

подолгу

молила Бога

обо всех. Но

это было не

явным.

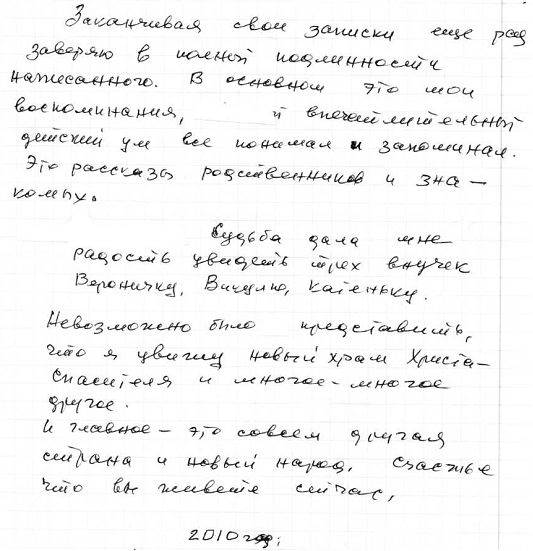

Молитва

– скан

тетрадных

листов-

осталась от

бабушки,

печатных

молитвословов

не было.

Дом

в

Абрамцеве.

1940-е.

***

Родители

мои, Иван Андриянович

Сердотецкий

и Раиса

Петровна,

дочь Петра

Яковлевича Гарнова, в

Москве

жили в

Марьиной Роще.

Себя

я помню

младенцем –

вот я на

руках у мамы

и отчаянно

протестую

против

горчичников

на спине.

Соседка

уговаривает.

Но мне это

повод орать

громче. Еще вспоминаю

эпизод – мама

пришла из магазина

и

выкладывает

покупки на

стол. Мне

года два и не

видно, что на

столе. Встаю

на перекладину

меж ножек,

цепляюсь за

край стола и

вижу батон

хлеба,

пакеты.

Вообще место

под столом

было мое

любимое – там

такие

перекладины,

можно сидеть,

сумерки и

одиночество.

Книжек,

игрушек, как

сейчас

понимаем, не

было почти.

Большая

красивая

кукла с

закрывающимися

глазами

сидела на

кровати,

дорогая и хрупкая.

На нее можно

было только

смотреть. Был

еще плюшевый

мишка. И

двухколесный

велосипед, на

котором я

недолго

каталась – быстро

выросла.

Ранней

весной, еще

по снегу, на

лошади, в санях,

меня везли в

деревню – это

называлось

«отвезти

ребенка на

лето к

бабушке».

Бабушка шила

мне кукол,

набитых

сеном.

Игрушкой был живой

барашек, одно

дето у меня

был ручной

петушок.

На этой

фотографии

автору 8 лет.

***

Войну

я встретила в

деревне и

училась там второй

класс.

Москву

бомбили,

паника. Никто

ничего не понимал.

В деревню (в

Абрамцево)

приехали

спасаться

четверо

детей Гарновых

и двое внуков.

В передней

избе бомбой

выбило все

стекла. Мы

ютились в

кухне, восемь

человек

спали вповалку.

В

тот год зима

началась

рано –

снежная, холодная,

погибли сады.

Наша

деревня

стояла на

пути

передовых

немецких войск

и мы

оказались в

оккупации,

длилась она 17

дней. Каждый

день помню,

могу

рассказать. Вот

я впервые

увидела

немцев.

Собственно

немцы были

все офицеры,

а простые

солдаты – со

всей Европы.

У нас воевали

румыны,

поляки. К бабушке

за молоком

приходил

солдатик, русский,

и все время

кашлял.

Оправдывался,

что не

стреляет, в

обозе.

Офицеры

устроили

пирушку. На

столе стояла закуска

и много

бутылок с

мутной

жидкостью.

Пели нашу

«Катюшу».

Офицер

позвал меня

и я сидела у него

на коленях.

Говорил

по-немецки, а

я его

понимала:

«Девочка, скоро

война

кончится, все

будет

хорошо». Вот

такой

сентиментальный

фашист. Мама

отчаянно

звала меня:

«Вернись!»

Офицер дал

кусок

шоколада –

мама выбросила

его в сугроб,

боялись

всего. Другой

офицер

запомнился

своим

ужасным

пьяным, мутным

взглядом.

Фашисты

страдали от

голода и холода.

Тащили все. В

поисках пищи

заглядывали даже

в печку – нет

ли там. Но мы

все прятали,

вот

неочищенная

картошка –

берите.

Однажды к

бабушке

приступил

молодой

парень: «Матка,

давай яйки,

млеко,

курка».

Бабушка по

обыкновению

машет руками

– нет ничего.

Вдруг свое

«ку-ка-реку»

закричал

спрятанный петух.

Пришлось

отдать –

бери, вражина.

Вообще-то

фашистам

доставалось

немного – все

было

спрятано,

зарыто в земле.Всю

скотину

зарезали,

засолили,

спрятали.

Но

одна женщина

в Бунятине

думала иначе

(«Чай, и они

тоже люди») и

встретила

вступавших

немцев

хлебом-солью.

Но другие,

идущие

следом,

голодные и

холодные

вражеские

солдаты обобрали

ее дочиста и

именно ее дом

сгорел

первым.

Вспоминается

и такой

эпизод. В

хорошем доме

остановился

немецкий

штаб. Хозяина

назначили

старостой,

отказ грозил

расстрелом. А

у него два

сына –

офицеры

Красной

Армии, воевали

на фронте.

Староста

ходил по

избам, просил

что-нибудь

для фашистов.

Его жалели,

что-то давали.

Он приходил и

к бабушке и

просил лыжи.

Бабушка

уверяла, что

лыжи сломались

и сожжены в

печке (а на

самом деле

хорошие лыжи

были и лежали

на чердаке).

Он плакал и жаловался.

У одной

женщины он,

видимо спасая

свою жизнь,

снял с ног

новые

валенки.

Но

пришли

наши и было

ясно, что ему

не жить, да и

сыновья

могут пострадать

– жестокие

времена.

Конец его был

неожиданным:

он шел,

задумавшись,

с реки с

ведрами воды

и вдруг упал

и умер.

Удивительно

«своевременная»

смерть, в

первые дни

после

освобождения

наших

деревень.

От

обстрелов мы

спасались в

овраге, такой

длинный

извилистый

овраг. Помню, видим

вдруг – низко

по небу летят

два

истребителя

и тот, что с красными

звездами,

гонится за

фашистом. Боеприпасы

кончились

и наш

старается

догнать его,

прижать к

земле.

Потом

мы оказались

три дня среди

боя. Со стороны

Яхромы

наступали

наши, а за деревней

удирали

фашисты.

Через головы

летели пули,

снаряды,

помню их

свист. Мы

сначала

сидели в

землянке,

потом полдеревни

собрались в

избе

Ворониных –

на миру и смерть

красна.

Отступая,

фашисты

поджигали,

что осталось.

Горело все,

чудом

сохранились

несколько

домов.

Младший сын

дедушки Петя

с товарищем

кидали снег

на крышу,

спасли дом.

Уцелела

корова, даже

несколько

кур с

петухом. Все

наши живы,

здоровы, не

ранены –

немного таких

семей во всей

деревне.

За

Абрамцево и

Бунятино бой

продолжался

трое

суток. После

говорили, что

погибли 300

наших бойцов и

немцев – 30.

Весной трупы

стали

вытаивать из

снега.

Хоронить

призвали

всех

стариков. Имеются

три могилы –

одна, та

что в

Бунятине

близ дороги,

там

погребены наши

бойцы. Другая

могила ближе

к Куликову, там

похоронены

наши и там же

несколько

фашистов – сил

похоронить

нормально

(раздельно)

совсем не

было. Третья

могила – в

поле, там

похоронены

захватчики.

Она никак не

обозначена, но

долго был

виден

квадратный

след опавшей могилы.

Сейчас навряд

ли кто

помнит, найдет.

Там пасут

скотину.

Школа

в Бунятине

была

разрушена. Вскоре

после ухода

немцев – еще

слышны были

орудийные

выстрелы –

нас, детей,

собрали и мы

учились в Абрамцеве,

в каком-то

приспособленном

доме… А в 3-й

класс я пошла

в сентябре 1942 г.

уже в Москве.

Война.

Все для

фронта, все

для победы.

Война мне

запомнилась

недетским

трудом в

колхозе.

Особенно

тяжелым

показалась

мне поливка

капусты с

бригадой

школьников.

Воду из Бунятки

тащили в

неподъемных

ведрах вверх.

Убирали

сено, таскали

снопы к

молотилке,

колючая

солома

обдирала до

крови. И все

«за палочки»

в трудовой

книжке, т.е. труд

был задаром.

Я

возненавидела

колхозный труд

и уже после

войны много

лет не ездила

в деревню.

Посылали

собирать

малину – в

колхозе был

большой

участок. Это

было получше,

съедали

малины

больше, чем

клали в

корзинки.

Никакой

аллергии не

было, слова

такого не

знали.

В

войну мама

добывала

капусту –

компанией ездили

на убранные

поля.

Собирали

остатки. Рубили,

квасили

большую

кадку, в ход

шли даже

зеленые

листья.

Немного

масла,

кусочки сала

с квашеной

капустой

заливались

болтушкой из

муки.

Называлось

солянкой.

Время войны

вспоминается

мне этой

солянкой и

картошкой. Скуден был

выбор овощей

в огородах –

картошка,

огурцы,

морковь,

свекла, репа,

брюква, лук,

чеснок,

укроп.

Капуста была

кочанная,

поздняя, для

квашения, а

свежая

капуста

только для

щей. Основным

питанием был

картофель во

всех видах.

Помидоры появились

у бабушки уже

в конце

войны, году в 44-м.

В доме

проживала

агрономша,

она и научила

выращивать

помидоры.

Застолье в

военное

время:

картошка без

масла

заливалась молоком,

к ней

подавался хлеб,

испеченный

пополам с

картошкой. Стакан

кипятка

разбавляли

молоком, а

сладостями

были сушеная

морковка и

свекла. Дети радовались.

Хорошо

помню, как я

спрашивала

маму, можно ли

наесться так,

чтобы ничего

не хотелось

съесть, даже

самое

вкусное. Мама

неуверенно

отвечала, что

раньше,

давно,

были такие

дамы –

воображалы и

т.д. Вообще

наши понятия

о вкусной

пище, о

деликатесах

ограничивались

сладким

пирожком из

серой муки и

речной костлявой

рыбой,

залитой

яичками. Так

что объяснения

взрослых о

еде

воспринимались

с

подозрением.

***

После

войны бывали

чаепития,

хотя и не

часто.

Мы,

дети и

взрослые,

сидели на

своих местах за

столом. Кипел

медный

самовар, там

варились

яички. Во

главе стола сидел

дедушка, деда-папаня,

как звали

его. Он был

рад и горд,

добродушно поглядывал

на нас поверх

очков и «хм-хм»,

если дети

шалили. Но

вообще-то, мы,

дети, сидели,

как мышки, и

вожделенно

поглядывали

на большие

куски так

называемого

колотого

сахара. Он кололся

на мелкие, потом

еще мельче, так

что

получались

кусочки с

горошину. Их

«деда»

накладывал

нам на

блюдечки. Но

и это еще не

все – сверху

он поливал

ложечкой

варенья,

часто

вишневого с

косточкой. Каждый

ревниво

поглядывал

на блюдечко

соседа и

думал – у

меня-то побольше,

деда меня

больше всех

любит.

Потом

начиналось

действо

разливания

чая по нашим

чашкам,

бокалам,

стаканам. Из

заварочного

чайника дед

разливал

понемногу, разбавлял

заварку

кипятком и

доливал еще.

Потом доливал

еще

кипяток и

можно было

начинать

чаепитие. На

столе был

хлеб своей выпечки

– что-то

среднее

между черным

и белым.

Лежали

любимые

сушки и

бублики.

Вкуснота.

Дедушка. Конец

40-х.

***

Послевоенное

время…50- 60-е

годы…

Жители

деревни были

обязаны

сдавать чуть ли

половину

молока,

яички. Было

время, когда

описали

яблони и налог

на каждую был

5 рублей –

стоимость 5

кг картофеля,

если

продавать в

городе. Вот

дедушка –

старенький,

маленький и

худой

– бежит за

парнем-переписчиком : «Сынок,

эту не

считай, эта

яблоня

дикая!» Тот

отвечает

руганью, но

не считает.

Корова

осталось

яловой, т.е.

без теленка и

без молока.

Прекрасная

удойная

корова, когда-то

кормилица,

стала старой

и сломала

ногу.

Пришлось

вести ее на

мясо, почти

задаром, конечно.

Но налог на

молоко

требовали с

угрозами.

Старики

поехали в

Москву,

купили

эквивалент

молока –

русское

масло – и

погасили

налог. Бабушка

завела себе

козу, звали

Зайкой, но

она не прижилась.

Под конец

жизни у них

оставались

лишь

несколько

кур с

петухом.

Сельские

жители не

имели

паспортов,

т.е. не могли никуда

переехать –

буквально

крепостное право,

даже Юрьева

дня не было.

Но молодежь правдами

и неправдами

уезжала в

город – все

же отпускали

учиться и из

армии ребята

не возвращались

никто.

Молодых в

колхозе совсем

не осталось.

Хрущев,

бывший тогда

правитель,

запретил

сельчанам

держать

коров. Отрезали

приусадебные

участки,

осталось

немного

земли вокруг

дома. Пусть

все силы

жители

отдают

колхозам.

Полное

разорение,

опустошение

деревни.

Сельский

труд стал презренным

и слова

«село»,

«колхозник»

стали

оскорбительными…

Молодежная

колхозная

бригада. 1948.

Деревенская

молодежь, в

том числе и

приезжая,

должна была

отработать в

колхозе

летом

Бабушка. 50-е годы.

***

Теперь

подробнее о

моих предках

по отцу и судьбе

моих

родителей.

Это

было уже

давно,

наверно в 90-х

годах XX века.

По ТВ шла

передача

«Поле чудес».

Я чем-то

занималась

по дому,

невнимательно

поглядывала

на экран.

Вдруг

услышала – «Сердотецково»

– это село

или деревня,

откуда

приехала участница

передачи.

И

кажется,

откуда-то с

южнорусских

областей. Так я и

не смогла

пока это

установить.

Помню

рассказ

бабушки

Надежды

Андреевны. Она

рассказывала,

что когда-то

давно, еще во

времена

крепостного

права,

какой-то

барин владел

вотчиной с

крепостными.

Помещик

имел какие-то

соображения, часть

крепостных со

всеми чадами

и

домочадцами,

с хозяйством

и скотом, он

переселил на

свою почти

пустую землю

по левому

берегу реки

Яхрома. Там

было село

Куликово с

церковью.

Переселенцы

со временем

образовали

деревни Давыдково,

Банино, Фофаново.

Они

отличались

от местного

населения и

запомнились

своей

внешностью –

темноволосые

и с большими

носами – так рассказывала

бабушка.

Многие

носили фамилию

«Сердотецковы».

Наверно,

переселили

их из того Сердотецкова…

***

Родословная

Сердотецковых

прослеживается

от прадеда

Петра, женатого

на Евдокии. У

них было 4

сына –

Гордей, Михаил

(умер в

Сыновья

прадеда

Петра

перебрались

в Москву –

Михаил,

Гордей,

Андриан. Быстро

приспособились

к городской

жизни –

толковые,

дельные

здоровые.

Мой дед

Андриан

Петрович Сердотецков

(1882 – 1940)

имел

двухэтажный

дом в Марьиной

Роще. У него

была

небольшая

обувная

мастерская и

несколько

работников.

Кожу брали из

г. Кимры – это

Дед в

первом браке

с Абрагиной

Зиновеей

Васильевной

(1886 – 1914)

имели 5 детей,

один – Илья –

умер 5 лет.

Дети: Иван (1902 – окт. 1941),

Устинья (1904 – 24.1.1997), Александр

(13.5.1909 – 11.10.1980),

Антонина (8.3.1912 - 24.12.1985).

Сердотецковы.

Снимок

Зиновея

Васильевна

умерла от

подпольного

аборта в 28 лет,

оставив 4

малолетних

детей. Как

они выросли –

удивительно.

Дед обвинял

себя в смерти

жены и дал

зарок

Пресвятой

Богоматери не

пить водки.

Приговаривал

– с Матушкой

Богородицей

шутить нельзя.

Зиновея

была из семьи

первых

трамвайщиков

в Москве

(точнее:

родитель ее

из Куликова

Дмитровского

уезда, брат

водил по

Москве

первые трамваи,

другой брат

был

полицейским,

тоже в Москве).

Принесла

очень ценное

приданое.

Кроме

обиходных

вещей за ней

дали золото в

изделиях. Уж

что и сколько

там было –

неизвестно.

Но оно

осталось у

деда. Вроде

бы он должен

был отдать

его в

приданое двум

дочерям, но

он этого не

сделал,

вопреки обычаям.

Они

обижались на

отца.

Михаил

Петрович

проживал с

женой Еленой

Ивановной (1877 – 1957) в

Москве.

Единственная

дочь Татьяна

(1908 – 1970)

вышла замуж

за Логашова

Петра

Александровича,

тоже родом из

под

Дмитрова. У Логашовых

была конюшня

и ломовые

лошади с

извозчиками

– возили

кладь. Году в 1935

это

хозяйство

исчезло.

Помню, что

двор был

замощен

булыжником.

Здесь же был

колодец, но

вода плохая,

только для

хозяйства.

В семье

своего дяди

Михаила жил

мой отец Иван

Андрианович,

оставшийся

без матери в 12 лет.

Наверно, был

там мальчиком

на посылках.

«Ванька – чекушку!

Одна нога здесь,

другая

там!» Но,

видимо, отец

все же учился

в школе. У

него был

чудесный

каллиграфический

почерк. И еще – он

любил

читать, долго

хранилась

его книга «Робинзон

Крузо».

Став

взрослым,

отец

проживал в их

доме, там была

его комната 14

квадратных

метров. Туда

он привел

свою жену –

мою маму

Раису Гарнову.

В 20-х

годах отец

изменил

фамилию Сердотецков

на Сердотецкий. Хотел

было менять

имя – ему

нравилось

имя Георгий,

но

религиозные

соображения

взяли верх.

Тогда

переменить

имя и фамилию

было очень

просто. Молодые

наши ребята,

приехавшие в

Москву, все

стали Сердотецкими.

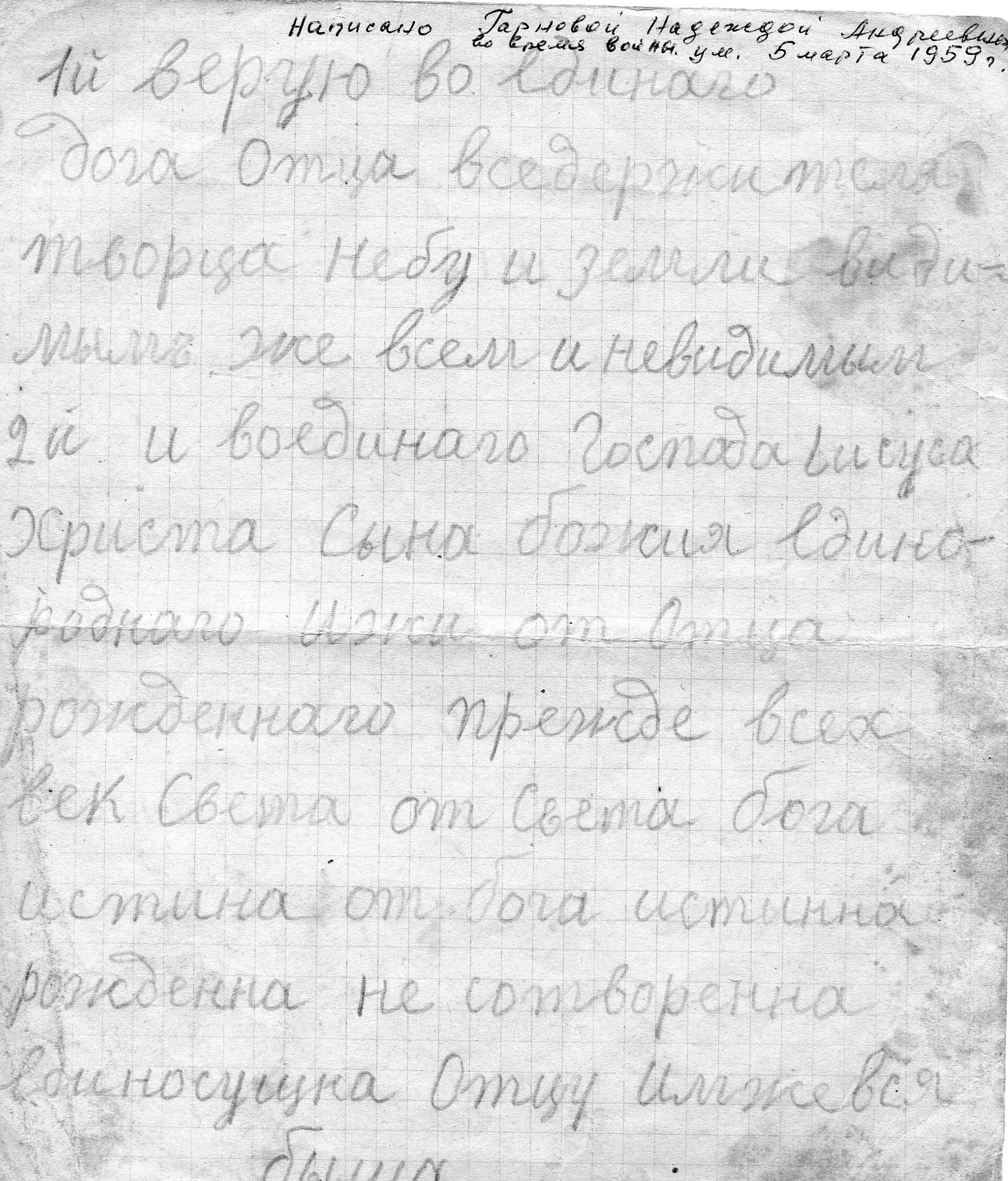

Родители

мои

поженились в

1929 году, 8 марта

было их

венчание.

Помню платья

мамы – было

атласное с

фатой и

темно-зеленое

бархатное с

кисейными

рукавами. Все

сгорело в

пожаре в августе

1945 года.

Отец

был очарован

невестой,

очень ее

любил и

ревновал.

Мама –

рукодельница

– у отца были

две сшитые ею

рубашки-косоворотки,

обильно

вышитые

крестиком. В

нашем доме в

деревне

Абрамцево

хранятся вязаные

покрывало,

скатерть, накомодник.

Поражает ее

терпение –

это очень

большой

труд.

Отец

и

мать. 1930.

Надпись

на обороте.

***

А

теперь о

судьбе

золота Зиновеи.

Наступили

тридцатые

годы и дед

отдал

золото на

сохранение

своему сыну

Ивану – моему

отцу, чтобы

тот спрятал

его надежно.

Иван закопал

его в

подполье. Это

стало

известно ГПУ.

Те прихватили

деда и он

скоро

«раскололся»,

сказал, где

искать. Это

было, видимо,

в 1933 году, т.к. я

была в

пеленках. ГПУ

пыталось

узнать у отца

сразу же, но

отец

упрямился.

Пришлось везти

его на

Лубянку, где

он пробыл 3

дня,

«уговорили»,

приехали,

отец отдал

все. Можно

представить,

как

переживала моя

мать, но

обошлось.

Похоже, отец

и жене ничего

не сказал,

так его

обработали.

Они с дедом

были рады,

что остались

живы. Но был

год 1933-й и до

ужасных 37-38

годов было

еще далеко.

Всему этому

был

свидетель. В

это время в

семье отца

проживал

младший брат мамы

Николай.

Приехал из

деревни в

Москву «устроиться».

В кухне была

большая

печка, она

служила ему

спальней.

Николай

притаился там,

когда

приехали ГПУшники

с отцом, и видел,

как лазали в

подпол, как

забрали

золото.

Николай

молчал

многие годы,

рассказал

незадолго до

своей смерти.

***

Троюродный

брат отца, Иван

Кузьмич (1906 – 8.3.1938), погиб

в репрессиях.

«Что-то»

сказал – так

говорили

соседи, как

бы соглашаясь,

что это

«что-то»

говорить

вообще

нельзя. Его несчастная

жена тетя

Шура с сыном

Владимиром

(год рождения

1935) были

напуганы по

гроб жизни.

Она боялась

за сына, он

даже гулял

мало – в

школу и

домой. Тогда

это был «сын

врага народа».

Но все же

времена менялись

и он

благополучно

вырос.

Владимир мне

хорошо

известен,

они с

матерью

проживали

рядом с нами

в Марьиной

Роще.

***

Как я

уже

упоминала, о

начале войны

я узнала в

деревне, мне

было 8,5 лет.

Плакали

женщины, мужчины

готовились к

призыву.

Неожиданно в

деревню

приехал, а

половину

пути прошел,

мой отец. Был

бесконечно

усталым,

озабоченным.

Очень

трогательно

разговаривал,

благодарил деда

и бабушку.

Все плакали.

Пытался

немного

поспать, но

не получилось

и он ушел. Я

побежала

провожать, он

остановил

меня: «Беги обратно,

тебя

мальчишки

обидят».

Помню поникшую

спину, когда

он уходил.

Знал, что это

последнее.

Отец

был

мобилизован

в августе 41

года, в ополчение.

Сохранились

его

письма-открытки

маме с фронта

– очень

красивый

почерк и очень

трогательная

неизменная

последняя

фраза

«Береги Зою».

Дальше

сведения таковы.

Вместе с

отцом

мобилизовали

также соседа

Сергея Заваруева. Они с

отцом

договорились

держаться

рядом. Так и

было. Но на

передовом

рубеже под г.

Вязьма их

разделили.

Окопы,

траншеи отца

были в

низине; часть

Сергея

окопалась на

возвышенности,

в прямой

видимости.

Время было

ужасное,

слышны немецкие

танки.

Сергей,

пробравшись

к отцу, предложил

бежать,

спасться. Но

отец

отказался,

сказав: «На

все воля

Божья».

Сергей вернулся

к себе, но

вскоре

своими

глазами

увидел, как

танки

утюжили

позиции, где

был отец. В плен

не брали.

А

Сергей

убежал,

дезертировал.

Был октябрь, Москва

открыта

и Сергей

добрался до

семьи. Двое

суток приходил

в себя,

рассказал о

гибели отца.

Потом пошел в

военкомат,

обошлось. Его

подучили на

минометчика.

Погиб в 1942 году

в северных

предгорьях

Кавказа.

Останки

отца не

найдены.

Считается

пропавшим

без вести. Мы

с мамой

остались

одни в той

квартире.

Одно время в

соседней

комнатушке

жила

цыганская

семья. Дети у

них буквально

пухли с

голода. Мы

получали

пособие за

отца – 200

рублей.

Карточки-

***

Отец не

погиб, а

пропал без

вести. Маме

было 32 года, ее

женская

судьба

закончилась.

Всю жизнь

ждала отца –

пропал без

вести,

найдется,

вернется. Даже

учила меня,

как быть в

таком случае.

Мама в

войну дома

шила

телогрейки

для бойцов.

Мы всегда

ходили в

вате. Но она

экономила

при раскрое и

одна

телогрейка

шилась на продажу.

1 телогрейка –

буханка

черного хлеба,

а это жизнь.

Крохи помощи

шли из деревни

и мы не

голодали.

Вата

послужила

причиной пожара

в комнате в

августе 45

года.

Выгорело так,

что было видно

небо.

Страховка помогла

восстановить

жилье, жили

дальше.

Мама.

Снимок

военных лет.

Трагичная

судьба у

мамы. С

детства

работа,

работа. С

девяти лет

она стирала

на всю семью

и была рада

уйти от

малышни. В

Москве долго

не могла

привыкнуть.

Когда

провели

радио, она

полюбила

музыку, даже

классическую.

Одно время

была возможность

посещать

оперу, балет

Большого

театра. Она

возвращалась

в восторге.

Любила

певцов

Лемешева,

Михайлова.

Изредка

удавалось

пойти на

концерт, в

театр. Это

был глоток

воздуха в той

нерадостной

жизни. Потом

она работала

на какой-то

тяжелой и

вредной

работе, на

химзаводе. По

возрасту ей полагалось

идти на

пенсию в 53

года. Но

неправильная

запись в

трудовой

книжке – и

мама

работала до 55

лет. А в 58 лет

умерла от неизлечимой

болезни, от чего

нет спасения.

Не умерла, а

погибла от той

ужасной

жизни…

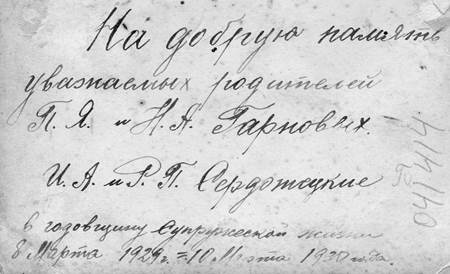

Мамина

грамота.

***